「Fasu」終了に関するお知らせ

子どもの日常をテーマに活動する「コド・モノ・コト」とデザイナー小野里奈、木工家具の産地・旭川にある「高橋工芸」の取り組みから生まれた、親子を繋ぐつり革。外出時、両手がふさがっている時にベルトや鞄につけると、子どもでも届くつり革になる。無塗装なので、木の風合いが子どもの成長と共に変化していく。

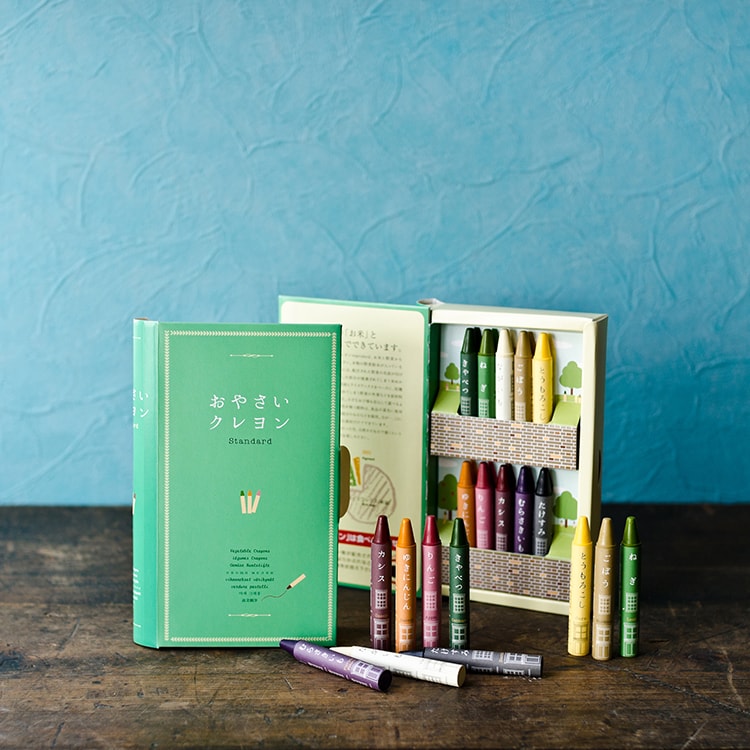

食料自給率120%以上を誇る、農業が盛んな青森県で採れる規格外野菜を原料にしたクレヨン。米糠から採れる米油とライスワックスをベースに、野菜の色を補う顔料は食品用着色料と同成分のものを使用しているので、万が一口に入れても安心。これまでのクレヨンの色の枠を越え、自然から生まれる色彩そのものを楽しめる。

※ 子どもの感性を育むおしゃれ知育玩具〈おえかき編〉おすすめ5選 でも紹介しています。

日本で使われる漆のうち国産は2%程、その7割近くが二戸市浄法寺で採られる。その浄法寺漆器を再興した一人である岩舘隆は、自ら漆を掻き、その漆を上塗りに使う。敷居の高いイメージの漆器だが、元々はお椀をより丈夫にし、抗菌効果を持たせるために塗られたもの。日々手に触れることで光沢が増し、子どもと共に育つ漆椀。

デザインの力でDIYの可能性を広げようと2011年から活動する「石巻工房」。仮設住宅でビールケースに腰掛けている人たちがいたことをきっかけに、「ハーマンミラー」と共に、誰でもつくれるスツールを開発。組み立て方の指導を受けた地元の小学生と共に、2 週間で220台を製作し、実際に仮設住宅へ納品された。

曲げわっぱの弁当箱や、成形合板の木製家具など、高度な木材加工技術が古くからある秋田県。主要パーツの殆どが「曲げ木」の技術を活かしてつくられるトレーニングバイグで、遊びながら自転車走行に必要なバランス感覚を養う。錆びることなく普遍的に使える木製品の良さを活かし、世代を超えて代々受け継がれる一台。

1940年に天童市で創業した「天童木工」は、薄い木板を重ねて曲げることで、強度と軽量化を両立させ、自由なかたちが可能な「成形合板」の技術を日本でいち早く実用化させた。背面から座面、脚まで継ぎ目がなく、重量は2.1kgと子ども自身でも持ち運びでき、スタッキングも可能。天然木は使い込むほどに、色合いが深みを増す。

製材所から木製品メーカー、家具工場、ろくろ職人、木造住宅設計施工会社、木製玩具メーカー、デザイナーが集まり、2009 年に立ち上げた「南会津から世界に発信する」木製玩具ブランド。「MUSEO(ムセーオ)」は、A4用紙を30枚程ストックでき、「描く」と「飾る」を両立することで、コミュニケーションを生みだす画板。

※ 子どもの感性を育むおしゃれ知育玩具〈おえかき編〉おすすめ5選 でも紹介しています。