「Fasu」終了に関するお知らせ

1964年の東京オリンピック開催のために、丹下健三が設計。吊り橋をヒントに、前例のない「吊り屋根方式」を採用したことで、独特の曲線を描くフォルムが誕生した。また、油圧ダンパーによる免震構造を日本で初めて採用するなど、戦後の日本の発展を象徴するものとなった。

1955 年に完成したル・コルビュジエ設計によるフランスの礼拝堂で、正式名称は「ノートルダム・デュ・オー礼拝堂」。うねるようなシェル構造の屋根と、化粧漆喰で仕上げた壁により、不思議な重量感とバランスを持ち、建築というよりも彫刻的な美しさを感じさせる。

大鳥居から、本殿へと続く海の参道が特徴的。創建は593 年といわれ、平安時代に平清盛の命により現在のような大規模な社殿が造られた。潮の満ち干きとともに風景が変化する様子は、まさに自然に対する畏敬の念とともに生きる日本人的感性が潜んでいるように感じる。

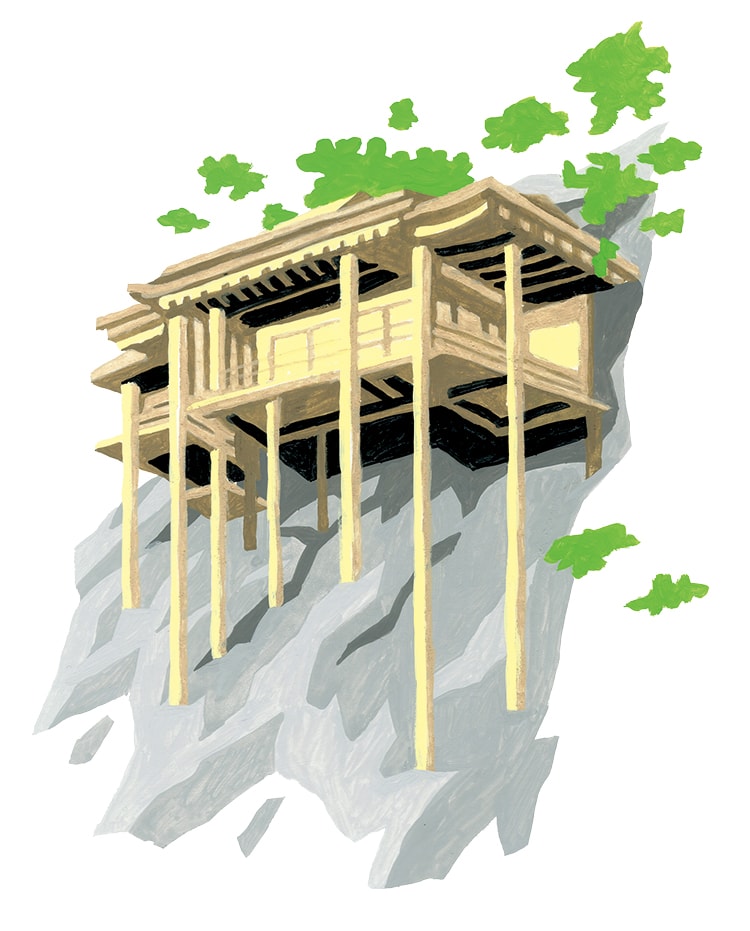

鳥取県の三佛寺は、8世紀に山籠りの修行の場として開山。その奥院「投入堂」は、断崖の窪みに立てた複数の柱で床を支えるという特殊な「懸造り(かけづくり)」という構造に。信心のためにこれほどまで危険を伴う建築に挑戦した、大胆かつ壮大な発想力に驚かされる。

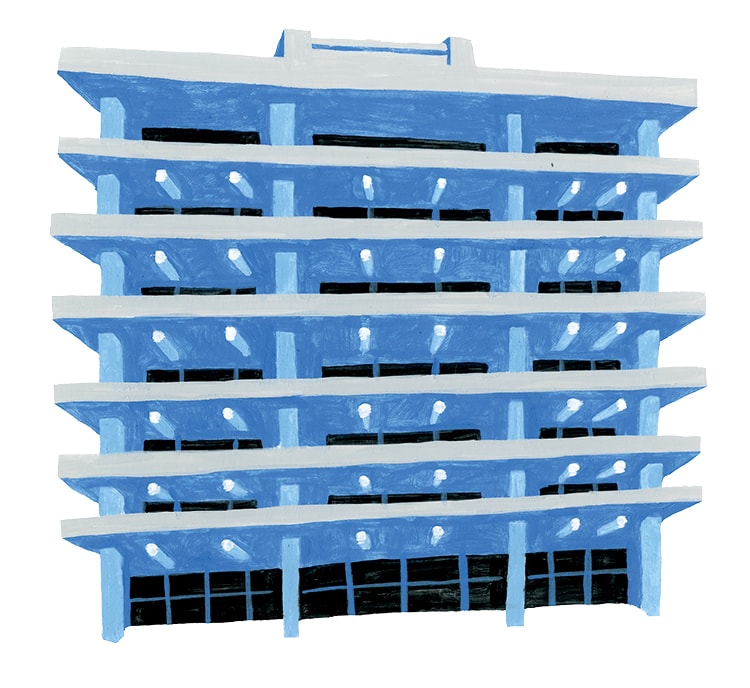

1958 年に完成したもので、現在は東館として利用されている。日本建築の特徴である梁を鉄筋コンクリートで表現したもので、設計を担当した丹下健三の初期の傑作と評されている。旧体制から脱却し、新しい民主主義のあり方を建築で表した好例といえるだろう。