パリのピカソ美術館で「天才とは?」を考える|布施英利

旅の終着地は、芸術の都パリへ

旅の終わり、パリの空港から帰国するため、パリに来た。

オルセー美術館やルーブル美術館というパリの定番美術館にも行った。オルセーでは「セザンヌの肖像画」という特別展をやっていた。

何年か前、『パリの美術館で美を学ぶ』(光文社新書)という本を書いたことがある。その年は、本の準備のた1年間に5回もパリに足を運んだ。いちおう、そういう本を書いたくらいなので、パリの美術館のたくさんの美術館を熟知しているが、一番好きなのは、ピカソ美術館だ。もしパリに来て、時間がなく、ひとつの美術館しか行けないとしたらピカソ美術館をオススメする。建物の雰囲気もいいし、もちろん作品も良い。

必見のピカソ美術館には、最高傑作がずらり

ピカソ美術館は、ピカソの死後、遺族が税金の代わりにピカソの絵を国家に寄贈することで生まれた美術館だ。「ピカソの絵画の最大のコレクターは、ピカソだ」と言われるほどに、膨大な数の作品がピカソの手元にはあった。

「手元に残った作品」というのは、普通はイコール「売れなかった作品」のことだが、ピカソは超売れっ子の作家だったから、売れない、ということはあり得なかった。何しろ、お城のような別荘が欲しいと思えば、絵を一枚描いて、それを画商のところに持っていけば、そのお金で城が手に入ったというエピソードすらある。つまりピカソの手元に残された絵というのは「売れない」のではなく、ピカソにとって大切な「売らない」絵のコレクションだったのだ。だから、ピカソの最上の作品群が、パリのピカソ美術館にはある。

その中に、ピカソが若い頃に描いた友人の肖像がある。ピカソは、20歳の頃、スペインから友人のカサヘマスと二人で、画家としての成功を夢見てパリへやって来た。しかしカサヘマスは夢破れ、自ら命を絶った。その死せる友人の肖像画が、パリのピカソ美術館に展示されている。

ゴッホの絵のタッチのような手法で描かれた絵で、未だピカソも自身のスタイルを見出していない若い頃の絵だ。しかし人生の絶望と儚さをとらえた心打つ名画である。ピカソは生涯、この絵をどこの美術館にも、誰にも売らず、ずっと手元に置いていた。人生で、大切な絵だったのだろう。

「本物」を見せて伸ばす、子どもの発見する力

さて、ピカソの代表作と言えば『アビニョンの娘たち』で、ニューヨーク近代美術館にある。今回は、長男とのフランスでの二人旅であったが、彼が高校生のとき「現代アートの道に進みたい」と言い出して、ならばと、ニューヨークに連れて行ったことがある。何より本物の名作を、実物で見せることが、一番の教育と考えたからだ。

美の創造性を伸ばす、これには「本物」を見せる以外にないと自分は考えている。しかも「余計な説明はしない」ことも大切だと思う。

美術館に限らず、例えば水族館などで、幼い子どもを連れた親御さんが、水槽を眺めながら「ほらほら、エイだよ」とか大きな声を出して感動している姿を見かけたりする。ご本人は子どもに教えているつもりなのだろうが、それくらいのことは子どもも言われなくても気がつく。その親御さんだって、もしかして、ほとんど初めてエイを見たのかもしれない。だからご本人が水族館に感動するのは分かる。しかしそれを「教えている」つもりになると、実はそれが「子どもの見方を狭めている」ことになりかねない。子どもは、教えらなくても、いろいろ見えているはずだ。

色を入り口にした会話をしてみよう

水族館でも、美術館でも、そこにある情報量は膨大なものがある。絵だって、まず、絵の具に混じって、抜けた筆の毛が付いていてそれが気になって仕方ないということがあるかもしれないし、それが気になるなら、それでいいのだ。絵とは、まず、そういうものだ。絵は、モノなのだ。見る力を伸ばすには、見方を押し付けるのではなく、まず「自分で発見する」力を伸ばさせることだ。

しかし、こういう文章をお読みいただいて、「名画の前では何も言わないのがいい」で終わるのも、ちょっと無責任な気もするので、ひとつくらい名画の前での会話のヒントを。

例えば色に着目する。このピカソの絵を見て「赤は、どことどこに塗られている?」「黄色は?」などと、絵をよくみる手引きをする。それにどういう効果があるとかの答えはいらない。「赤の横に、何色がある?」「緑だね」と一緒に確認するだけで、絵は何倍も「見えて」くるはずだ。ちなみに、緑は赤の補色(=反対の性質を持った色)で、それぞれ互いの色をより鮮やかに見せる効果がある。

ともあれ、息子には「本物を見せる」ということに努めてきた。

大人に子どもの視点が加わった美学

父と息子、ということで思い出すのが(我が家とはあまりにレベルが違うが)、千利休のエピソードだ。あるとき利休が、庭の掃除をしなさいと息子に命じた。息子は庭を掃き、石を洗い、「お父さん終わりました」と報告に来る。しかし利休は「まだ終わっていない」という。息子は仕方なく、また庭を掃き、石を洗う。しかし父は「まだ終わっていない」という。同じやりとりが続いた後、息子もキレて「お父さん、これ以上、何を掃除すればいいのでしょう」という。すると利休が「ばか者! 庭の掃除はこうするんだ」と言って、庭にあった紅葉の木を揺すり、きれいになった庭に葉を散らす。そして「これで掃除が完成した」という。たしかに、洗った石やきれいな苔の上に散った葉は美しい。

ここで重要なのは、「葉を散らす」ことではない。単に葉が落ちている庭は、汚くもある。そうではなく、徹底して「庭をきれいにした」ことだ。そういう完璧なきれいさの上に「破れ」とも言うべき、落ちた葉が加わる。その時、美は完成する。美にあるのは、完璧+破れ、という方程式なのだ。

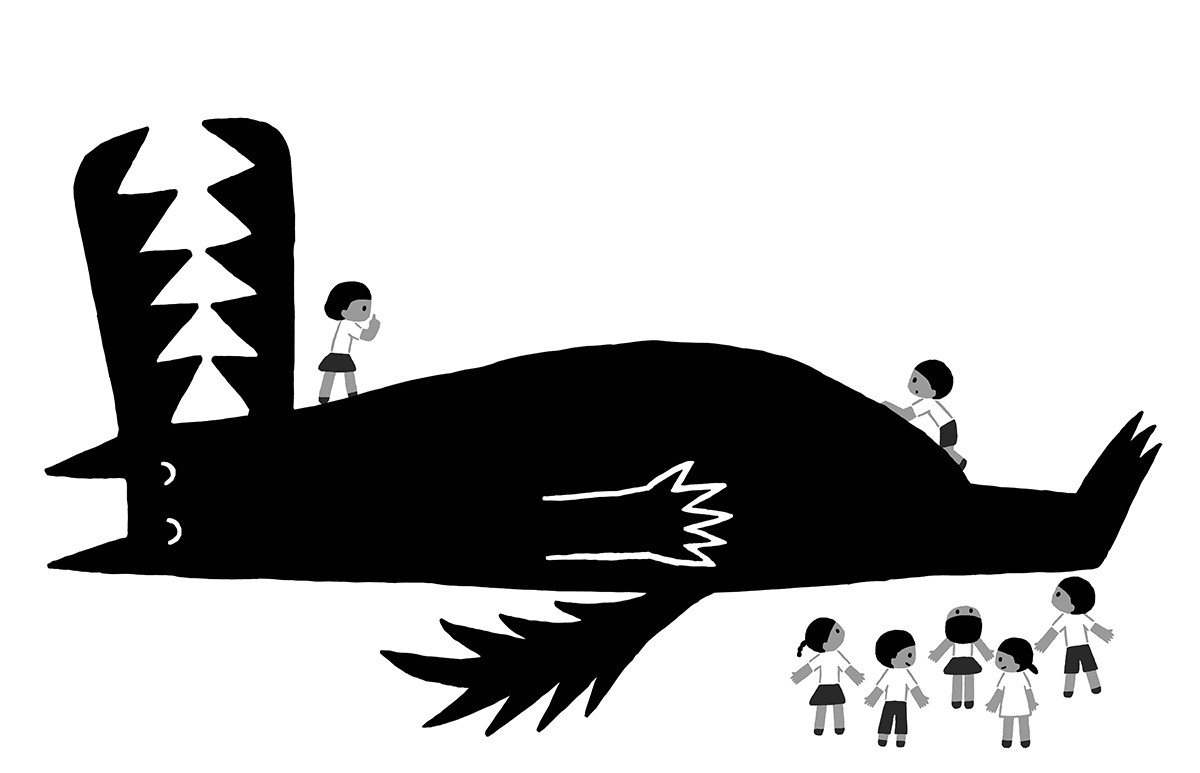

これはピカソの絵にも言える。ピカソは若い頃、誰の追随も許さないほどの完璧なテクニックを持っていた。しかし、ある時、アンリ・ルソーの絵に出会う。ずっと「下手くそ」と笑われ蔑まれてきたルソーの絵に、美にとって一番大切なものがあると嗅ぎとる。ピカソは、そしてルソーの境地に至ろうと、「子どものような」絵を描き始める。まず完璧な技術があって、そこに「破れ」を入れる。まさに千利休と同じ美学だ。

布施流教育論のまとめ

この三回の連載も終わるので、自分の教育観をまとめると、ポイントはふたつある。ひとつは、本物に触れさせること。そしてもうひとつは、完璧さへの努力を叩き込むこと(利休の場合は、徹底した庭掃除)。そして「破れ」と言う完璧の先にある美は、その後に訪れる。創造力は、そうやって育まれる。

本物を見せて、あとは努力させて、腕を磨かせる。まあ、言ってみれば当たり前のことだ。アートの道に近道はない、ということでもある。これはアートだけでなく、いろんな場面での創造性を磨く、という道でも同じことだろう。どんな世界にも、簡単な王道はない。

![パリのピカソ美術館で「天才とは?」を考える|布施英利 | Fasu [ファス]](https://fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)

![パリのピカソ美術館で「天才とは?」を考える|布施英利 | Fasu [ファス]](https://fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)